Oleh Rafael Raga Maran

Tulisan berjudul “Lango Limpati” pada dasarnya mempertegas suatu kecenderungan yang sedang berkembang dalam diri beberapa oknum suku Kebele’eng Keleng, yaitu kecenderungan untuk mengingkari sejarahnya sendiri. Kecenderungan ini nampak jelas dari keengganan mereka untuk mengakui Manu Jagong sebagai rumah induk suku mereka. Dengan menggunakan cara pikir yang terbalik, belakangan ini mereka gencar melakukan kleim sepihak tentang hak kepemilikan ekslusif mereka atas Ling Pati.

Kleim sepihak semacam itu didasarkan pada alasan yang tidak historis, yaitu Raga bukan anak Sani. Tuduhan bahwa Raga itu anak Hule tidak memiliki dasar historis apa pun, karena Hule lebih muda usianya daripada usia Raga. Kata-kata nuhung teme tewong alo’ boleng boto yang digunakan sebagai dasar kleim tersebut oleh penulis “Lango Limpati” tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Gresituli dalam menyikapi kenakalan Plating Lela. Saya yakin, bahwa penulis “Lango Limpati” sendiri dan oknum-oknum suku Kebele’eng Keleng yang mendukungnya pun tidak tahu apa arti nuhung teme tewong alo boleng boto itu.

Kiranya jelas bahwa terjadi dua problem di situ. Problem pertama nampak dalam kenyataan bahwa apa yang bukan dasar dijadikan dasar untuk mengkleim hak kepemilikan eksklusif atas Ling Pati. Problem kedua nampak dalam penggunaan kata-kata nuhung teme tewong alo boleng boto itu tadi. Jika problem pertama terjadi karena kegagalannya dalam mengembangkan penalaran yang valid, problem kedua terjadi karena kurangnya pengetahuan penulisnya tentang koda kiring yang bersangkutan dan konteks penggunaannya dalam sejarah Lewoingu.

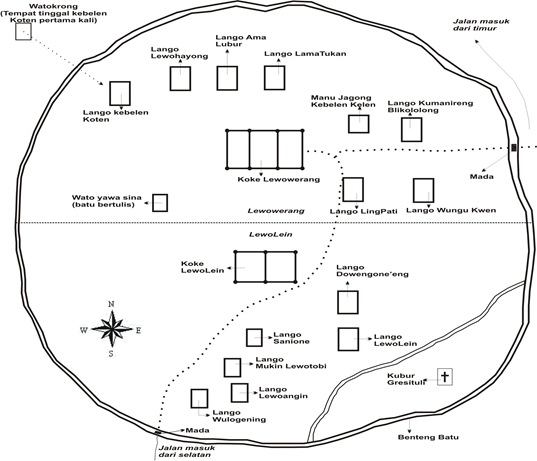

Problem lain pun nampak ketika penulis “Lango Limpati” mengulang pembicaraan tentang situasi di seputar pembangunan Koke Bale Lewowerang-Lewoingu. Dalam proses pembangunan Koke Bale itu peranan satu tokoh saja yang ditonjolkan. Peranan Raga dan tokoh-tokoh lain diabaikan. Padahal sejarah menuturkan kepada kita bahwa pembangunan Koke Bale Lewowerang-Lewoingu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah. Berdasarkan musyawarah itu pula tanggung jawab atas tiang-tiang Koke Bale diberikan kepada masing-masing pihak (suku) terkait. Dalam proses itu, Raga dan tokoh-tokoh dari suku-suku lain pun terlibat aktif sejak awal hingga akhir. Keliru besar ketika penulis “Lango Limpati” mengulang dongeng yang pernah dimunculkan oleh Donatus Doni Kumanireng. Yang dimaksud adalah ceritera bahwa Raga ikut Doweng tinggal di Riang Kung. Isi ceritera ini ngawur, karena pada masa itu Riang Kung itu termasuk dalam kawasan duli pali (kebun). Yang terdapat di situ adalah kebun, bukan tempat tinggal.

Melalui musyawarah itu, nama Kesowari Bereamang pertama kali disebut sebagai penanggung jawab Rie Limang Wanang. Ini merupakan penghormatan terhadap ata ile jadi (penduduk asli) yang sebelumnya bermukim di dekat wato krong (batu kembar) di Ile Hingang. Dalam bingkai penghormatan itu pula, Buge diberikan satu tiang, Hule pun diberikan satu tiang. Karena Kesowari Bereamang pergi dan tak kembali, maka tanggung jawab atas Rie Limang Wanang itu diberikan kepada Boli. Terkait dengan Rie Limang Wanang, perlu diperhatikan bahwa Rie Limang Wanang (Tiang Kanan) itu simbol kebaikan, bukan simbol kepemimpinan, bukan simbol kekuasaan. Kebaikan itu yang dicita-citakan dan diusahakan terwujud oleh setiap masyarakat manusia. Orang yang diberi tanggung jawab atas Rie Limang Wanang diharapkan dapat membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Kepemimpinan dan kekuasaan hanyalah sarana untuk mewujudkan kebaikan yang dicita-citakan itu. Tampak jelas bahwa dalam hal simbolisasi pun si penulis “Lango Limpati” melakukan kekeliruan.

Tanggung jawab atas tiang-tiang lain diberikan pula kepada suku-suku lain terkait, termasuk kepada Lamatukang, suku Ata Maran, dll. Pendek kata, delapan suku di Lewowerang memperoleh tanggung jawab atas delapan tiang Koke Bale itu berdasarkan pemberian, bukan berdasarkan pilihan sendiri-sendiri. Yang memberikan adalah lewo, melalui musyawarah suku-suku yang hadir dalam perembukan. Di dalam kenyataan, delapan tiang itu mempunyai tugas dan fungsi yang sama, yaitu menjadi pilar-pilar utama bagi tegaknya Koke Bale. Mereka adalah simbol dari suku-suku yang menjadi penyanggah utama bangunan sosialnya. Dalam konteks pembangunan Koke Bale, titik mulainya adalah Rie Limang Wanang. Itu yang baik menurut kepercayaan masyarakat yang bersangkutan. Tetapi tak ada arti Rie Limang Wanang kalau tak ada rie-rie (tiang-tiang) lainnya. Bukankah tiang yang satu mengandaikan adanya tiang-tiang yang lain. Tiang kanan itu mengandaikan adanya tiang kiri.

Dalam urusan kepemimpinan, Rie Limang Wanang tidak menentukan. Maka kita pun tak pernah mendengar kata-kata begini, “Dia itu memegang posisi kanan dalam kepemimpinan di negaranya.” Formasi kepemimpinan adat di Lewowerang-Lewoingu mengikuti formasi Lamaholot, yaitu Koten Kelen Hurit Maran. Urutan penyebutan ini tidak berdasarkan tinggi rendahnya posisi dalam sistem kepemimpinan kolektif itu. Di masyarakat Lamaholot tertentu, Koten Kelen Hurit Maran itu berasal dari satu leluhur. Di Lewowerang-Lewoingu hanya Ata Maran dan Kebele’eng Kelen yang berasal dari satu leluhur. Sedangkan Lamatukang (Hurit) dan Kebele’eng Koten memiliki leluhur sendiri-sendiri. Dalam formasi kepemimpinan kolektif semacam itu tidak berlaku pandangan bahwa ada suku yang memegang posisi kanan.

Kiranya jelas bahwa tiap-tiap suku yang disebut suku wuku’ matang (utama) di Lewowerang-Lewoingu itu memperoleh tiang Koke Bale melalui proses pemberian. Musyawarah lewo (kampung) yang memberikan mereka masing-masing tiang itu. Pemberian itu mengandung arti tugas dan tanggung jawab moral dalam masyarakatnya. Maka sangat berlebihan komentar dari salah seorang oknum suku Kebele’eng Keleng yang mengatakan bahwa penggunaan kata pemberian Rie Limang Wanang kepada Boli ketika saya menulis tentang Rie Limang Wanang Koke Bale Lewowerang sebagai bentuk penginjak-injakkan harga diri suku Kebele’eng Keleng. Justeru sebaliknya yang terjadi yaitu harga diri dan martabat suku Ata Maran yang telah berulang kali diinjak-injak oleh oknum suku Kebele’eng Keleng seperti Marsel Sani Kelen itu. Aksi pembunuhan atas Yoakim Gresituli Ata Maran yang dipimpin langsung oleh Mikhael Torangama Kelen merupakan bentuk penghinaan paling besar selama ini dari seorang oknum suku Kebele’eng Keleng terhadap suku Ata Maran. Bahkan dengan congkak oknum-oknum suku Kebele’eng Keleng tertentu itu pun mulai merancang dalam pikiran mereka konflik baru di kampung Eputobi. Kalau kalian merasa diri sebagai super power terus saja rancang konflik itu dan wujudkanlah sesuai dengan selera anda-anda di sana. Kalian kira, masyarakat Lewoingu akan membiarkan kalian untuk berbuat seenak perasaan kalian di sana.

Saya menghargai segala macam kebanggaan anda atas kehebatan Boli leluhur anda itu. Tetapi saya lebih menghargai kemampuan anda untuk belajar dan menghayati kearifan-kearifan Boli. Boli tidak pernah mengkleim bahwa Ling Pati adalah hak milik eksklusifnya. Sepanjang hayatnya dia tetap menjaga hubungan baik dengan Raga. Boli itu salah seorang pendekar perang, tetapi dia tidak pernah bersikap kasar apalagi membunuh sesama anggota keluarga seketurunan. Dia juga tidak berlaku kasar terhadap sesama sekampung.

Sebagai keturunan Boli, sebagai Kebele’eng, anda-anda mestinya merasa malu bahwa pada abad ke-20, muncul empat orang bapak kecil dari Mikhael Torangama Kelen yang membunuh bapak Biku Lein dan anaknya bernama Tube Lein, ketika mereka sedang tidur di pondok untuk menjaga kebun mereka yang terletak di bukit dekat Wai Rewo. Lalu pada abad ke-21, Mikhael Torangama Kelen memimpin aksi pembunuhan di malam hari atas Yoakim Gresituli Ata Maran ketika korban itu tidak berada dalam keadaan siaga untuk menghadapi ancaman bahaya nyata bagi dirinya. Kasus di bukit dekat Wai Rewo itu terjadi di saat kedua korban sedang tidur. Kasus Blou terjadi pada malam hari ketika korban sedang dalam perjalanan pulang dari Lato ke Eputobi. Dua tragedi kemanusiaan itu terjadi di malam hari. Para pelakunya datang seperti pencuri di malam hari. Setelah tahu bahwa tuan rumahnya tidur terlelap atau tidak terjaga, mereka masuk lalu mencuri nyawa yang punya rumah.

Setelah Bei Kelen, Keba Kelen, Sedu Kelen, dan Doweng Kelen ditangkap oleh polisi, ke mana isteri dan dua anak dari Bei Kelen mencari perlindungan? Jawabannya sangat jelas, ke lango’ watohong, yaitu ke rumah Bernardus Sani Ata Maran, keturunan Raga anak Sani anak Gresituli. Lalu di mana pula Bei Kelen dan tiga orang adiknya berlindung setelah mereka keluar dari rumah tahanan di Larantuka? Jawabannya sangat jelas, yaitu di lango’ watohong juga. Di rumah Bernardus Sani Ata Maran itu pula tinggal dalam waktu yang cukup lama ibu kandung dari Bei Kelen. Padahal Bei Kelen dan adik-adiknya itu masih punya saudara kandung di Eputobi (guru Pius Dalu Kelen) dan di Riang Duli (Koli Kelen). Di Eputobi juga masih terdapat keluarga-keluarga Kebele’eng Keleng yang lain. Mengapa rumah Bernardus Sani Ata Maran yang dijadikan tempat perlindungan? Saya harap anda dapat menjawabnya sendiri. Setelah meninggal, jenazah Bei Kelen pun dikuburkan di tanah milik Ata Maran. Mengapa jenazahnya tidak dikuburkan di pemakaman di Riang Duli? Atau mengapa jenazahnya itu tidak dikuburkan saja di tanah milik keluarga mereka? Yang jelas, selagi hidup dia dilindungi oleh Ata Maran, setelah mati pun tanah Ata Maran yang melindungi jenazahnya.

Abad ke-20 pun menjadi saksi tentang perlindungan yang diberikan oleh Ata Maran kepada beberapa orang lain dari keluarga Kebele’eng Kelen yang nyawanya terancam melayang oleh kemarahan pihak tertentu. Salah satunya adalah Sepulo Kelen, orang tua dari Tobias Kelen. Padahal Sepulo Kelen itu berasal dari lapisan Kebele’eng Keleng Weruing. Karena dia tahu sejarah, maka ketika terjadi masalah dengan dirinya, dia pun berlindung di rumah Ata Maran. Dia tidak memilih berlindung di rumah keluarga Kebele’eng Keleng lain. Dan masih ada anggota-anggota lain dari suku Kebele’eng Kelen yang juga berlindung di rumah Ata Maran, tapi tak perlulah disebutkan satu per satu di sini.

Kenyataan sejarah semacam itu berkaitan langsung dengan posisi dan peranan khas Ata Maran dalam tatanan adat Lewowerang-Lewoingu. Maka para klake klama yang tahu ukularang (sejarah) suku-suku di Lewoingu pun merasa prihatin setelah mereka mengetahui adanya oknum-oknum tertentu dari suku Kebele’eng Keleng yang ikut-ikutan sibuk memutarbalikkan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan Sani dan Kene, Raga, Ling Pati, dan Koke Bale.

Yang jadi pertanyaan ialah mengapa muncul oknum-oknum tertentu dari generasi muda Kebele’eng Keleng kontemporer yang berulah aneh semacam itu? Jawabannya tidak bisa kita temukan dalam sejarah Lewoingu kuno. Jawabannya dengan mudah kita temukan dalam sejarah Lewoingu kontemporer yang sedang berproses, yaitu untuk mendukung pemeliharaan kepentingan kekuasaan politik kotor yang kini sedang dipertaruhkan di kampung Eputobi. Demi kepentingan kekuasaan politik kontemporer itulah, mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk mengubah fakta-fakta sejarah masa lampau Lewowerang-Lewoingu, sampai-sampai mereka pun tidak lagi mengakui beberapa fakta yang berkaitan dengan sejarah suku mereka sendiri. Ini mereka perlukan sebagai alat legitimasi tradisional bagi keberlangsungan kekuasaan politik kontemporer tersebut. Dalam rangka itu, mereka gencar berkampanye bahwa mereka adalah Kebele’eng seakan-akan masyarakat Lewoingu selama ini tidak mengakui mereka sebagai Kebele’eng. Dalam kampanye murahan semacam itu, mereka pun berusaha menghapus posisi dan peranan khas Ata Maran dalam tatanan adat Lewowerang-Lewoingu.

Tetapi upaya mereka itu kini menjadi bahan tertawaan di seluruh jagat Lewoingu dan sekitarnya. Di lingkungan Kebele’eng Keleng sendiri pun timbul rasa prihatin setelah menyaksikan ulah orang seperti Marsel Sani Kelen itu. Keprihatinan itu disampaikan kepada saya juga. Makin lama semakin banyak orang di kawasan Lewoingu yang berkata begini, “Biar saja mereka itu sekarang berbuat seperti itu, toh mereka sendiri yang akan terkena akibatnya. Sejarah tak bisa diputarbalikkan.” ***